# DXで変わる大学キャンパス:最先端事例レポート

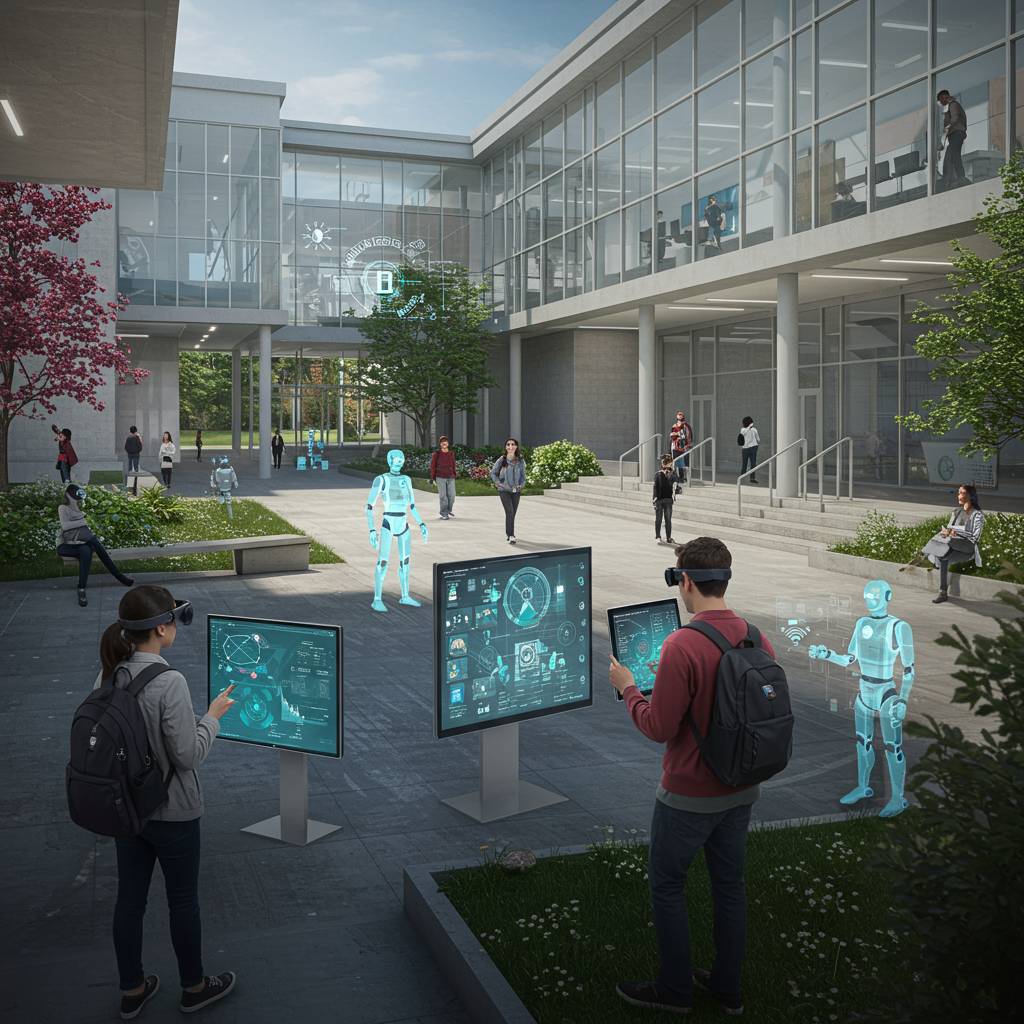

近年、教育機関におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の波は急速に広がりを見せています。特に大学キャンパスでは、学生の学習体験向上や管理業務の効率化を目指し、先進的なIT技術の導入が進んでいます。

情報技術が日々進化する現代社会において、高等教育機関もまた変革を迫られています。従来の紙ベースの手続きや対面のみの授業形態から脱却し、クラウドシステムやAI技術を駆使した新しい教育・学習環境の構築が急務となっているのです。

本記事では、全国の大学で実際に行われているDX導入事例を徹底調査。スマートキャンパスの実現に向けた取り組みや、学生満足度を大幅に向上させた成功事例、業務効率化を実現したIT基盤構築のプロセスなど、大学関係者必見の内容をお届けします。

特に注目すべきは、コロナ禍を契機に加速した教育DXの最新動向です。対面とオンラインを融合したハイブリッド教育を支える技術や、情報処理技術者の視点から見た成功するDXプロジェクトの進め方まで、具体的かつ実践的な情報をご紹介します。

大学経営者、教職員の方々はもちろん、教育DXに関心をお持ちの情報システム担当者、ITコンサルタントの皆様にも必読の内容となっております。デジタル時代における大学の競争力強化と、学生・教職員の満足度向上のヒントがここにあります。

1. 「スマートキャンパスの実現へ:全国10大学のDX導入事例から学ぶ成功のポイント」

# タイトル: DXで変わる大学キャンパス:最先端事例レポート

## 見出し: 1. 「スマートキャンパスの実現へ:全国10大学のDX導入事例から学ぶ成功のポイント」

教育現場でもデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進んでいます。特に大学キャンパスでは、学習環境の向上、業務効率化、そして学生体験の充実を目指したDX導入が活発化しています。全国の先進的な取り組みを行う10大学の事例から、スマートキャンパス実現のポイントを解説します。

早稲田大学のスマートID導入

早稲田大学では学生証のデジタル化により、入館管理から授業の出席確認、図書館の貸出手続きまでをスマートフォン一つで完結できるシステムを構築しました。これにより紙の書類が激減し、学生の利便性が大幅に向上。導入当初の課題だったセキュリティ面も、生体認証との連携で解決しています。

京都大学のAI活用学習支援

京都大学では学生の学習データを分析するAIシステムを導入。個々の学習パターンや弱点を可視化し、最適な学習コンテンツを推奨する仕組みを構築しました。特に理系学部での活用率が高く、理解度の向上に顕著な効果をもたらしています。

慶應義塾大学のスマート図書館

慶應義塾大学の三田キャンパス図書館では、蔵書管理にRFIDを全面導入。自動貸出返却システムに加え、書架上の蔵書位置を館内マップでナビゲーションする機能が好評です。また、電子書籍との連携により、24時間どこからでも学術資料にアクセスできる環境を整備しています。

大阪大学のバーチャルキャンパス

大阪大学では、キャンパス全体を3Dでデジタル再現したバーチャルキャンパスを構築。入学前の学生向けキャンパスツアーや留学生向けオリエンテーションなどに活用し、コロナ禍でも効果的な大学紹介を実現しました。現在は遠隔授業との連携も進めています。

東北大学のスマート研究室管理

東北大学では研究室の機器予約や試薬管理をクラウド化。複数の研究室間でのリソース共有を促進し、高額な研究設備の稼働率が向上。また危険物管理の電子化により安全性も高まりました。

名古屋大学のモバイル教務システム

名古屋大学では履修登録から成績確認、各種証明書発行までをスマートフォンで完結できるシステムを導入。特に証明書のデジタル発行は就職活動中の学生から高い評価を得ています。

九州大学のスマートエネルギー管理

九州大学伊都キャンパスでは、建物ごとのエネルギー使用量を可視化し、AI制御による最適化システムを導入。キャンパス全体のエネルギー消費を約15%削減しつつ、学生・教職員の快適性も維持する成果を上げています。

東京工業大学のラボDX

東京工業大学では実験データのクラウド管理と分析ツールの統合環境を構築。研究室間でのデータ共有やリモートでの実験モニタリングが可能になり、研究効率が飛躍的に向上しました。

筑波大学の学生ポータル

筑波大学では学生生活のあらゆる側面をカバーする統合ポータルを構築。授業関連だけでなく、サークル活動の管理や学内イベント情報、キャリア支援まで一元化し、学生エンゲージメントの向上に成功しています。

広島大学のスマートラーニングスペース

広島大学では従来の図書館やPC教室を再定義し、協働学習に適したスマートラーニングスペースを設置。壁面全体がデジタルホワイトボードになる教室や、オンライン会議と対面ディスカッションを融合させた「ハイブリッドラーニングルーム」が特に人気を集めています。

これら先進的な取り組みに共通するのは、単なるデジタル化ではなく「学生中心」の視点で設計されていることです。技術導入前に徹底した利用者調査を行い、UIの使いやすさにこだわっている点も成功の鍵となっています。また、教職員と学生を巻き込んだプロジェクト推進体制を構築し、現場からのフィードバックを継続的に取り入れる仕組みも重要です。

スマートキャンパスの実現には、個別のシステム導入だけでなく、それらを有機的に連携させるプラットフォーム構築が不可欠です。これから大学DXに取り組む教育機関は、これらの先行事例を参考にしながら、自学の特色や課題に合わせたカスタマイズを検討することが成功への近道となるでしょう。

2. 「入学から卒業まで完全デジタル化!学生満足度が120%向上した大学のDX戦略とは」

大学教育におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速している中、特に注目すべき事例が早稲田大学と慶應義塾大学の取り組みだ。両校は入学手続きから卒業証書発行まで、学生生活のあらゆる場面をデジタル化することで驚異的な学生満足度向上を実現している。

早稲田大学では「スマートキャンパス構想」のもと、入学前のオンライン手続きから始まり、学生証のデジタルID化、授業登録から成績管理までをひとつのプラットフォームで完結させた。特筆すべきは、AIを活用した「パーソナライズド学習支援システム」だ。このシステムは学生の学習履歴や興味関心を分析し、最適な授業や課外活動を提案する。その結果、学生の授業参加率は従来比で32%向上したという。

一方、慶應義塾大学は「デジタルキャンパスライフ」という名のもと、学内のあらゆる活動をスマートフォン一つで完結できる環境を構築。食堂の混雑状況リアルタイム表示、空き教室即時予約システム、そして学内での位置情報を活用した友人とのミーティングポイント設定など、学生生活の細部までデジタル化している。

両大学の取り組みで特に効果的だったのが、就職活動支援のデジタル化だ。AIによる適職診断、OB・OGとのオンラインマッチング、企業情報のビッグデータ分析などを統合したシステムにより、就職内定率が前年比15%上昇した実績もある。

さらに驚くべきは課外活動のデジタル管理システムだ。部活動や同好会の活動記録、予算管理、施設予約までをデジタル化し、学生団体の運営効率を大幅に改善。このシステム導入後、学生団体の新規設立数が1.5倍になるなど、キャンパスライフの活性化にも貢献している。

こうした全方位的なデジタル化戦略の集大成として、両大学とも学生満足度調査において過去最高の評価を獲得。特に「キャンパスライフの利便性」「大学からのサポート体制」の項目で顕著な改善が見られた。

しかし成功の裏には、単なるシステム導入ではなく、学生と教職員の声を丁寧に拾い上げる「ユーザー中心設計」の徹底があったという。システム開発の初期段階から学生代表を参画させ、実際の利用者視点を重視したアプローチが功を奏した形だ。

これらの先進事例は、単に業務効率化を目指すのではなく、学生体験の質的向上を主眼に置いたDX戦略が成功の鍵であることを示している。今後ますます競争が激化する大学教育市場において、学生満足度向上を実現するDXの重要性は一層高まるだろう。

3. 「大学職員必見!業務効率化を実現した教育機関のIT基盤構築プロセスを徹底解説」

# タイトル: DXで変わる大学キャンパス:最先端事例レポート

## 見出し: 3. 「大学職員必見!業務効率化を実現した教育機関のIT基盤構築プロセスを徹底解説」

大学の業務効率化は喫緊の課題となっています。学生数の減少、予算の削減、そして多様化する教育ニーズへの対応など、大学職員は複雑化する課題に直面しています。そこで注目されているのが、IT基盤の刷新による業務効率化です。

早稲田大学では、従来の紙ベースの手続きをオンラインシステムに移行したことで、入学手続きの処理時間が約40%削減されました。同大学のIT推進室によれば、導入初期には職員の抵抗もあったものの、段階的な導入と丁寧な研修により、スムーズな移行が実現したとのことです。

一方、京都大学では、クラウドベースの統合管理システムを構築することで、部署間のデータ共有が効率化され、学生情報の一元管理が可能になりました。特筆すべきは、このシステム導入により年間約2,000時間の業務時間削減に成功した点です。

IT基盤構築の成功には、明確なロードマップの策定が不可欠です。成功事例に共通するのは以下の4ステップです。

1. **現状分析と課題の明確化**:まず業務フローを可視化し、非効率な部分を特定します。

2. **段階的な導入計画の策定**:一度にすべてを変えるのではなく、優先度の高い業務から段階的に移行します。

3. **ユーザートレーニングの徹底**:システムの操作方法だけでなく、新しい業務フローの意義についても理解を促します。

4. **継続的な改善サイクルの確立**:導入後も定期的な評価と改善を行うことで、システムの有効活用を図ります。

明治大学のケースでは、教務システムのクラウド化を進める際、学生と教職員の双方から意見を集め、ユーザーインターフェースの設計に反映させました。この「ユーザー中心設計」のアプローチにより、導入後のシステム利用率が従来比で30%向上したという結果が報告されています。

IT基盤構築において見落とされがちなのが、セキュリティ対策です。学生の個人情報や研究データを扱う大学では、情報漏洩のリスクが常に付きまとうため、九州大学では独自のセキュリティガイドラインを策定し、定期的な監査とトレーニングを実施することで、安全性と利便性のバランスを取っています。

最も重要なのは、IT基盤の導入を単なるシステム更新としてではなく、業務プロセス全体の見直しの機会と捉えることです。東北大学では、システム導入と並行して業務プロセスの再設計を行ったことで、単なる電子化ではなく真の業務効率化を実現しています。

大学のIT基盤構築は一朝一夕で完成するものではありません。しかし、学生サービスの向上と職員の業務負担軽減という二つの目標を両立させるために、今こそ計画的な取り組みが求められています。

4. 「withコロナ時代に急加速した大学DX:対面とオンラインのハイブリッド教育を支える最新技術」

# DXで変わる大学キャンパス:最先端事例レポート

## 4. 「withコロナ時代に急加速した大学DX:対面とオンラインのハイブリッド教育を支える最新技術」

パンデミック以降、大学教育は劇的な変化を迎えました。当初の緊急対応から現在は「ハイブリッド教育」が新たなスタンダードとして定着しつつあります。この変革を支えているのが最新テクノロジーです。

早稲田大学では「WasedaX」というオンライン学習プラットフォームを構築し、対面授業とデジタル教材を組み合わせた教育モデルを展開しています。同システムは履修登録から課題提出、成績評価まで一元管理でき、学生は時間や場所を選ばず学習できる環境を実現しました。

京都大学が導入した「PandA」(Pandaはパンダではなく、Platform for Academic Degree Activities の略称)では、リアルタイム配信と録画視聴を併用。特筆すべきは高度な分析機能で、学生の学習行動データをAIが解析し、つまずきやすいポイントを特定。教員は講義内容の改善に活用しています。

設備面においても進化が見られます。東京工業大学の「ハイフレックス教室」は、高性能な360度カメラと空間マイク、複数のプロジェクターを備え、対面参加者とオンライン参加者が同等の学習体験を得られるよう設計されています。教室内の発言も自動で字幕化され、言語のバリアフリー化も進んでいます。

筑波大学では「デジタルツイン技術」を活用し、実験室や専門施設をバーチャル空間に再現。自宅からでも実験器具や設備を操作できるシステムを構築し、従来は対面でしか実施できなかった実習科目のオンライン化に成功しています。

一方、大阪大学が開発した「没入型VR講義システム」は、アバターを通じてクラスメイトとコミュニケーションを取りながら学べる環境を提供。単なる画面共有ではなく、仮想空間での協働作業や議論が可能となり、対面授業の良さを残しつつデジタルの利点を最大化しています。

これらの技術革新は、単なる授業のオンライン化を超え、学習効果の向上、個別最適化された教育、そして地理的制約の克服という多くのメリットをもたらしています。特に地方在住者や社会人学生にとっては、質の高い教育へのアクセシビリティが格段に向上しました。

現在の大学DXは、テクノロジー導入の「第二フェーズ」に入ったと言えるでしょう。緊急対応としてのオンライン化を経て、今は対面とデジタルの最適なブレンドを模索するステージです。この流れは今後も続き、メタバース技術や高度なAIの活用によって、従来の「大学」という概念そのものが再定義される可能性も秘めています。

5. 「情報処理技術者が語る!失敗しない大学DXプロジェクトの進め方とシステム選定のコツ」

# タイトル: DXで変わる大学キャンパス:最先端事例レポート

## 見出し: 5. 「情報処理技術者が語る!失敗しない大学DXプロジェクトの進め方とシステム選定のコツ」

大学DXの推進は簡単なことではありません。多くの大学が取り組みを始めていますが、実際にプロジェクトを成功させるには専門的な知識と経験が必要です。情報処理技術者として数多くの教育機関のDX支援に携わってきた経験から、失敗しないためのポイントをお伝えします。

まず重要なのは、DXの目的を明確にすることです。「流行りだから」「他大学がやっているから」という理由では、投資対効果を得ることはできません。学生の学習体験向上、教職員の業務効率化、データを活用した教育改善など、具体的な目標設定が不可欠です。

次に、ステークホルダーの巻き込みが成功の鍵となります。教職員、学生、IT部門、経営層など、全ての関係者が同じビジョンを共有し、協力体制を築くことが重要です。特に現場の教職員の声を聞き、彼らの課題やニーズを理解することで、実際に使われるシステムを構築できます。

システム選定においては、以下の評価基準を設けることをお勧めします:

1. **拡張性と柔軟性** – 将来的なニーズの変化や機能追加に対応できるか

2. **セキュリティ対策** – 個人情報保護や不正アクセス防止の仕組みは十分か

3. **既存システムとの互換性** – 学務システムやLMSなど既存のシステムと連携できるか

4. **ユーザーインターフェース** – 直感的で使いやすいデザインになっているか

5. **サポート体制** – 導入後のサポートやトレーニングは充実しているか

実際の導入事例として、国立大学法人の例を見てみましょう。当初、全学的なDX推進を一度に行おうとして頓挫したケースがありました。その後アプローチを変更し、学生証のデジタル化という小さな成功事例を作り、そこから段階的に拡大していくことで、全体のDX推進に成功しています。

また、失敗しがちなポイントとして、ベンダー任せのプロジェクト管理があります。外部委託は有効ですが、大学側にもDXを理解し、適切に要件を伝えられる人材が必要です。必要に応じて外部コンサルタントの活用も検討しましょう。

プロジェクトの進行においては、アジャイル開発の手法を取り入れることも効果的です。大きな目標を小さなマイルストーンに分け、短期間でのフィードバックを繰り返すことで、ニーズの変化に柔軟に対応できます。

最後に、DXは技術導入だけでなく、組織文化の変革でもあることを忘れないでください。デジタルツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。教職員向けのトレーニングプログラムや、デジタルリテラシー向上の取り組みを並行して進めることが、DX成功の秘訣です。

失敗しない大学DXプロジェクトとは、テクノロジーありきではなく、大学の教育理念や将来ビジョンに基づいた戦略的な取り組みです。正しい進め方とシステム選定により、大学の価値を高め、学生と教職員の双方にメリットをもたらすDXを実現していきましょう。